Помню, как отец рассказывал мне, что в юности они интереса ради лазили в церковь, которая тогда стояла заброшенной. Стены и пол её были все разбиты, потому что ходила байка, будто где-то здесь запрятан клад, и любители лёгкой наживы, не жалея сил, его искали. Когда стояли строительные леса, отец однажды забирался на них и смотрел на округу с высоты самого креста на куполе. Тогда меня ещё, как говорится, в проекте не было.

А родился я как раз в год возрождения этого храма – в 1992-м. Здесь меня и крестили. Потому представить время, когда храм стоял пустой, мне уже очень сложно. Да и в общем, это удивительно, что в Городце, где в годы советской власти было снесено столько церквей и памятников архитектуры, в самом его административном центре как-то сохранилось культовое сооружение. История всего этого места довольно интересна, ведь когда-то здесь был пустырь на окраине села…

Недавно храм отметил славный юбилей – 200 лет. А это хороший повод хотя бы кратко вспомнить его историю.

Ещё с начала XVIII века из опасений моровых поветрий в Российской империи стали кладбища выносить за пределы селений. В 1820 году так поступили и в Городце. Место для нового кладбища было определено к северо-востоку от села, севернее Феодоровского монастыря.

А через четыре года на средства местных крестьян здесь построили кладбищенскую церковь, которая относилась вовсе не к монастырю, а к главному собору Городца – Николо-Троицкому, что красовался на высокой Троицкой горе у берега Волги. Церковь была нужна, чтобы отпевать покойников вблизи от кладбища.

Сегодня это единственная в Городце церковь в стиле ампир, говоря точнее – провинциальный ампир, отличающийся сдержанностью убранства. Стиль этот отсылает нас к наследию древнегреческой архитектуры. И для меня это всегда было одним из немногих мест города, где можно увидеть полноценный портик: четыре колонны и фриз с фронтоном над ними. Их здесь два – по бокам храма.

Село развивалось дальше. Перед храмом в конце XIX века появились детский приют, основанный в 1881 году городецкими купцами (наибольший вклад сделали И.К. Лазутин и И.А. Нозринский) и женская богадельня И.К. Лазутина.

Примерно в это же время между Феодоровским монастырём и Покровской церковью была организована больница. Таким образом площадь эта приобрела большое значение в жизни села – духовное и социальное.

Советское безбожие до Покровской церкви дошло немного позже других церквей. Сначала в 1927 году закрыли монастырь. Затем в 1935 году – Троицкий собор. Их уничтожили, вероятно, использовав добытый кирпич для других строений. Покровский храм с 1935 года, видимо, имеет собственный приход и служит ещё несколько лет. В 1941 году закрывают и его, организовав в здании склад. После церковь и вовсе пустовала.

В 1970-х годах на площади строится здание горсовета, было принято решение перенести сюда административный центр города. С севера уже был парк культуры и отдыха. Южнее стояло новое здание ЦРБ. Кажется, судьба церкви была предрешена.

И здесь, можно сказать, случилось чудо: храм отстояли активисты и градозащитники. Инициативную группу возглавили патриоты своей малой родины А.Ф. Бурмистров и А.Г. Лохова. Они обошли много кабинетов и написали много обращений по этому поводу. Им удалось спасти церковь. Однако в 1977 году было снесено здание бывшего детского приюта.

Краевед и служитель Покровского храма Илья Смирнов не раз писал о том, что спасти храм удалось благодаря местному историческому мифу о том, что он был построен в честь победы в Отечественной войне 1812 года и последующего разгрома наполеоновских войск.

В 80-е годы возникла идея сделать из храма музей, посвящённый защитникам Родины. Ведь рядом возводили мемориал «Книга памяти» и Вечный огонь. Однако были варварс-ки уничтожены монументальные ворота при храме и кладбище со старинными надгробиями и склепами. Городчане вспоминают, что кладбище это было как окно в другую эпоху, имело особую атмосферу.

В 1988 году началось восстановление церкви силами «Горьковпроектреставрации». Но работы шли медленными темпами, пока в 1991-м их не возглавил городчанин В.И. Глазов.

Активный сторонник идеи духовного возрождения России О.С. Новикова собрала группу поддержки и выдвинула инициативу передать храм церковной общине. Был зарегистрирован новый приход церкви. И 13 октября 1992 года прошло первое богослужение с момента закрытия храма.

Как когда-то строительство церкци началось по инициативе жителей, так и потом её спасли сами городчане, объединившись и поверив в то, что у неё будет новая страница истории. Сейчас храм, возводившийся когда-то как кладбищенский, стал уже Городецким кафедральным собором.

По здешнему кладбищу я люблю погулять, посмотреть на некоторые оставшиеся старинные надгробия, на которых начертаны известные фамилии купеческого Городца. Здесь располагается могила художника-каллиграфа Ивана Гавриловича Блинова. Она охраняется государством как объект культурного наследия. Разумеется, памятником архитектуры является и сама церковь.

Смотрю я на тонкий шпиль колокольни, взлетающий вверх, и думаю, что весь храм – это исторический остов этой площади – нашего административного центра. Только эти стены остались здесь со старинных времён, только они помнят ту пору, когда здесь был пустырь на окраине села, и все последующие периоды нашей истории.

Может быть, ещё и поэтому, подойдя поближе к церкви, чувствуешь, как на душе становится спокойнее – потому что здесь хранится память…

Годы бегут, и городецкий храм всё складывает их в копилку своей истории. Вот уже набралось две сотни. Пусть же и дальше стоит он, даря людям благодать и сохраняя наследие наших предков. С этими мыслями о прошлом и настоящем церкви, знакомой мне с детства, я продолжил свою вечернюю прогулку.

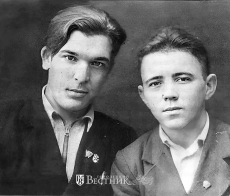

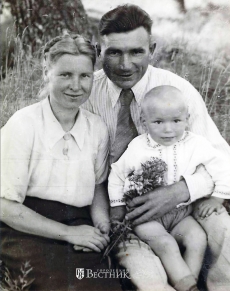

Крестный ход на Пасху. Весна 1993 года. Фото из архива Покровского храма