В каждом из нас живёт частица памяти о Великой Отечественной войне. У каждой семьи есть ноющая рана – погибшие, пропавшие без вести, умершие от ран, голода, болезней, изувеченные, исстрадавшиеся в суровые 40-е годы прошлого столетия.

Предстоящий юбилей – хороший повод вспомнить участников той войны, особенно не вернувшихся, оставшихся оборванной ниточкой в пряже рода. Э.М. Бондарев принёс в редакцию нашей газеты воспоминания о своих родственниках и о суровом военном времени.

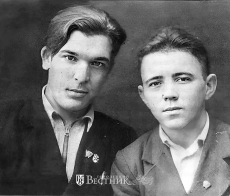

Младший брат мамы

В этом году исполняется 75 лет со дня Победы над фашистской Германией. Как поётся в известной песне, «это праздник со слезами на глазах», потому что у многих родные не вернулись с той войны. Такое случилось и в нашей семье.

Моя мать Софья Дмитриевна Катраева была старшим ребёнком. Она родилась в 1915 году в селе Поя – после революции Лукояновского района Нижегородской (позже Горьковской) области. Брат Николай родился в 1918 году, ещё один брат Михаил – в 1919 году.

Младший из братьев окончил среднюю школу и был призван на срочную службу в ряды Красной Армии. Служил Михаил на Дальнем Востоке, на погранзаставе в звании сержанта.

В 30-е годы дальневосточных пограничников прославил Никита Карацюпа. В 1936 году он был награждён орденом Красной Звезды за то, что задержал 37 шпионов, 42 контрабандиста, 52 других нарушителей границ. Его имя часто упоминалось в советской печати. Карацюпу ставили в пример пионерам. Так что служба на границе была почётной и ответственной.

Михаил не был так успешен и знаменит, как Карацюпа, но одного нарушителя границы (японского шпиона) всё же задержал. За это он был награждён именными наручными часами. А к концу срочной службы он дослужился до старшины и остался на границе сверхсрочником.

Михаил окончил курсы служебного собаководства, школу следопытов и офицерские курсы, после окончания последних ему было присвоено звание лейтенанта. Молодой лейтенант, но опытный пограничник был назначен заместителем командира погранзаставы.

Когда началась Великая Отечественная, советское правительство держало на Дальнем Востоке крупную группировку войск, в том числе и пограничные части, опасаясь, что Япония, союзница Германии, может напасть на СССР. И только когда стало понятно, что Япония не собирается нападать на Советский Союз, часть дальневосточной группировки, в том числе и пограничников, была отправлена в европейскую часть страны, на германский фронт.

Отдельную армию войск НКВД в составе шести дивизий (впоследствии она получила номер 70) в Ставке Верховного Главнокомандования решили сформировать ещё осенью 1942 г.

Завершилось её формирование к середине января 1943 г. В неё вошли стрелковые дивизии: 102-я Дальневосточная, 106-я Забайкальская 140-я Сибирская, 161-я Сталинградская, 162-я Средне-азиатская, 175-я Уральская.

На укомплектование армии было выделено около 55 тыс. человек личного состава из пограничных и внутренних войск. По существу, 70-я армия без подготовки сразу вступила в сражение под Курском.

Для 70-й армии оборонительное сражение на Курской дуге было суровым испытанием. Личный состав стойко дрался за каждую пядь родной земли, нанося рвущемуся вперёд врагу огромный урон.

Часть, сформированную из пограничников, в которой служил мой дядя, также направили на Курскую дугу. Он командовал сборным взводом своей заставы. Политруком был назначен лейтенант Бочаров (к сожалению, имени и отчества его я не знаю).

Очень жаль, что не сохранились письма дяди Михаила, которые он писал с фронта. Но моя бабушка, его мама, мне много рассказывала о том, что в этих письмах было написано.

Особенно мне запомнился рассказ бабушки о письме, в котором дядя рассказывал о начале Курской битвы. Сначала была мощная артиллерийская подготовка с нашей стороны, на которую ответили немцы. Казалось, этому не будет конца. Блиндаж, в котором находился взвод, содрогался от взрывов. И думалось, что вот-вот их накроет снаряд и всех похоронит. Но, к счастью, обошлось.

А потом в бой пошли танки с обеих сторон. Рёв моторов, лязг танковых гусениц, разрывы снарядов слились в непрерывный грохот. Разговаривать было невозможно, даже крика не было слышно. Объяснялись только жестами. Высовываться из блиндажа невозможно – верная смерть, такая была плотность огня.

От горевших танков и самоходок распространялся едкий чёрный дым, от которого стало трудно дышать. От дыма скрылось солнце, казалось, что наступил вечер, так всё сразу потемнело.

А в небе шла своя война. Волны немецких бомбардировщиков шли бомбить наши позиции. Их встречали огнём советские истребители. Самолёты – наши и немецкие – падали, добавляя дыма и смрада.

Очень трудно было остаться в живых в таких условиях, но мой дядя, к счастью, уцелел. Измотав противника в обороне, советские войска перешли в наступление.

Михаил Катраев погиб 12 августа 1943 года, освобождая небольшую деревушку Алексино Курской области.

Не могу не написать, как погиб мой дядя, и о дальнейших событиях.

Его взвод уже занял деревню. Солдаты за околицей рыли окопы, а командир взвода Катраев с политруком Бочаровым находились в одной из деревенских изб и оформляли похоронки на убитых. Около пяти часов вечера они отправились проверить, как окопались солдаты. И кто-то из них двоих (предположительно, дядя Михаил) наступил на противопехотную немецкую мину. Погибли оба. Похоронили командира взвода и политрука в одной могиле в центре села напротив школы. На могиле поставили деревянный обелиск, прибили дощечку со званиями и фамилиями. Эта история стала известна от одного из солдат взвода, которым командовал мой дядя, его односельчанина. Этот солдат прошёл всю войну и остался жив.

В 1965 году по распоряжению областного военкомата прах офицеров из села Алексино был перенесён в братскую могилу в село Прилепы Курской области.

Моему дяде Михаилу Катраеву было всего 24 года. Он не был женат, у него не было девушки, которая ждала бы его с войны, не осталось потомков. Он погиб, чтобы жили другие.

У каждого свой фронт

Не осталось потомков и у его старшего брата Николая. Ему не довелось воевать. Он погиб в мирное время.

Николай окончил среднюю школу и до призыва в армию работал на почте от военкомата: развозил на колхозной лошади по району документы, в том числе и секретные. Поэтому ему выдали для самообороны оружие – пистолет.

В 1936 году из тюрьмы районного центра Лукоянова сбежали бандиты. При этом они убили конвоира и завладели его пистолетом. Потом подкараулили Николая и убили его.

Как позже они сознались на суде, убили, чтобы завладеть ещё одним пистолетом. Николаю было 18 лет.

А мой дедушка, отец мамы, Николая и Михаила, Дмитрий Григорьевич Катраев был участником Первой мировой и Гражданской войн. В последней – на стороне красных, в частях особого назначения (ЧОН).

В Великую Отечественную войну деда на фронт не взяли по возрасту, но мобилизовали служить в милиции в г. Лукоянове.

Дед ловил по лесам бандитов и дезертиров. Дома стоял сундук, почти доверху набитый всевозможными ножами, финками, заточками, отобранными у преступников. Бабушка пугалась сундука и просила убрать это холодное оружие из дома, что дед потом и сделал.

Между теми войнами и после Великой Отечественной войны профессия у деда была самая мирная – работал каменщиком-печником.

Беспокойная судьба могилы

А с могилой дяди Михаила произошло много непонятного. С годами памятник ветшал, дощечка с фамилиями стёрлась, и могила стала безымянной. Прежде за могилой офицеров ухаживали учащиеся деревенской школы, но школу закрыли из-за нехватки учеников.

И судьба могилы дяди затерялась. И сколько бы ни писала моя мать в военные архивы, где же похоронен её брат, точного ответа не получила. Предполагали, что его прах вместе с прахом лейтенанта Бочарова был перенесён в братскую могилу в деревню Прилепы.

Моя мать дважды ездила на эту братскую могилу, в последний раз в 1988 году вместе со мной. Фамилии ни моего дяди, ни лейтенанта Бочарова указаны не были. Мы с матерью сами установили таб-личку из нержавеющей стали, привезённую из дома…

А в деревне Алексино побывать не смогли.

И только в конце 2016 года мы получили официальное письмо из райвоенкомата, где находится захоронение. Военком сообщил, что выезжал на место гибели Михаила Катраева, разговаривал с местными жителями. И точно выяснил, что прах его и политрука перенесён в с. Прилепы.

В этом письме военком обещал восстановить фамилии и воинские звания обоих офицеров на обелиске. Не знаю, сдержал ли он своё слово. Мать умерла на следующий год, а я больше туда не ездил.

Подготовил И. Морозов